Publicado originalmente no jornal Cool do Mundo, em Vilhena.

------------------

Nota de responsabilidade

As opiniões expressas neste texto são de inteira responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a posição editorial deste jornal.

------------------

Nota de responsabilidade

As opiniões expressas neste texto são de inteira responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a posição editorial deste jornal.

Montezuma Cruz (*)

Saudoso geógrafo Milton

Santos, da Universidade de São Paulo (USP), é um personagem pouco conhecido na

história de Rondônia. Pudera, ele trabalhava em sua mesa lá na Capital

Paulista, ajudando a projetar o lado urbano de cidades por aqui. Assim foi com

Rolim de Moura e sua larga avenida principal que agora dá espaço à formação de

quatro bosques.

|

| Geográfo Milton Santos (ARQUIVO USP) |

Ao que eu saiba, nem Guedes,

nem Santos, nem Sawaya deram nome a alguma rua, avenida, creche e escola. Todos

passaram como águias, relâmpagos, pelos capítulos da construção do Interior de

Rondônia, ainda no regime militar.

Imaginem: o coronel

governador Humberto Guedes, nomeado pelo general presidente Ernesto Geisel,

trazendo notáveis esquerdistas da USP para fincar raízes urbanas e enfeitar a

chamada Capital da Zona da Mata.

|

| Arquiteto Sylvio Sawaya (Revista Circuito) |

O economista Sílvio Persivo e

seu colega administrador Jorge Elage coordenaram o Desenvolvimento e

Articulação dos Municípios (Codram), divisão da antiga Seplan responsável pela

organização dos novos municípios e seus planos urbanos. Ambos testemunham o bom

trabalho feito à época pela equipe da USP.

Pena que grande parte da

população rondoniense segue arrotando fakes, desinformações nocivas,

desconhecendo benfeitores que merecem ser lembrados pela história oficial.

Esses sabujos propagadores de

lorotas e mentiras, nem dão conta de estudar um século atrás de nossa história,

não têm ideia de quem foram: Santos, Sawaya, Persivo, Elage, Claude-Levy

Strauss, e quando muito, conseguem pronunciar o nome do marechal Cândido

Rondon.

Guedes, homem inteligente,

alinhado à direita, soube equilibrar discussões e convidar a USP para tornar

Rondônia bonita. Para tal, uniu pensadores de diferentes tendências.

Persivo lembrou-me do

trabalho dos grupos de discussões em torno de uma diretriz de pensamento sobre

o planejamento que se apoiava de certa forma nas ações do INCRA.

Segundo ele, Elage entendia

"de tudo um pouco", e o geógrafo Milton Santos foi “o pensador do

estado."

Mas daí para dizer aos

inflexíveis desinformados que existiu um pacto célebre de pensamentos para a concepção

de Rondônia, a distância é oceânica. Eles teimam não aceitar e rejeitam estudar

o assunto com profundidade.

Então, engulam e aprendam de

vez, ouvindo quietinhos as palavras do próprio economista Sílvio Persivo:

“Buscava-se fazer um estado onde houvesse uma hierarquia urbana e uma

localização espacial que aproveitasse os projetos de colonização para criar uma

riqueza mais bem distribuída, e nesse contexto os Núcleos Urbanos de Apoio

Rural (NUARs) foram o grande laboratório das cidades.”

Estava, pois, consolidando o

trabalho do geógrafo Milton Santos.

Ariquemes, Ji Paraná, Cacoal,

Pimenta Bueno e Vilhena tiveram digitais do governador Humberto Guedes.

|

| Ipê plantado num dos bosquês de Rolim de Moura (Montezuma Cruz) |

A floresta uniu-se à cidade.

Direita e esquerda

inteligentes souberam dar passos seguros para que tudo acontecesse. E aí está o

estado mais pujante da Amazônia Ocidental Brasileira.

___

* Originalmente publicado no Cool do Mundo,

jornal digital de Vilhena.

------------------

Nota de responsabilidade

As opiniões expressas neste texto são de inteira responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a posição editorial deste jornal.

MONTEZUMA CRUZ*

A equipe da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles ingressou com muito ânimo em 2026. Apesar do avanço voraz das tecnologias digitais, ainda prosperam no cotidiano métodos e atividades que funcionam há décadas, permitindo alcançar resultados positivos. Durante uma hora anotamos o que aconteceu ali no ano passado, o que faz perceber como será o movimento a partir de agora. O acervo ultrapassa 60 mil volumes.

A primeira notícia alvissareira é a digitalização de coleções de jornais antigos, com o apoio do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) de Ji-Paraná. A reivindicação vem sendo reforçada por academias de letras, historiadores, pesquisadores e pela Confraria 30+, que reúne um grupo de jornalistas veteranos.

Sonho dessa gente toda e compromisso do diretor Carlos Augusto da Silva, desta vez parece que dará certo o projeto de salvação de páginas e páginas que contam histórias regionais desde o início do século passado.

São milhares de exemplares, a maior parte deles de edições do século passado: Alto Madeira, O Guaporé, O Estadão de Rondônia (e do Norte), e raridades, a exemplo de O Humaythaense.

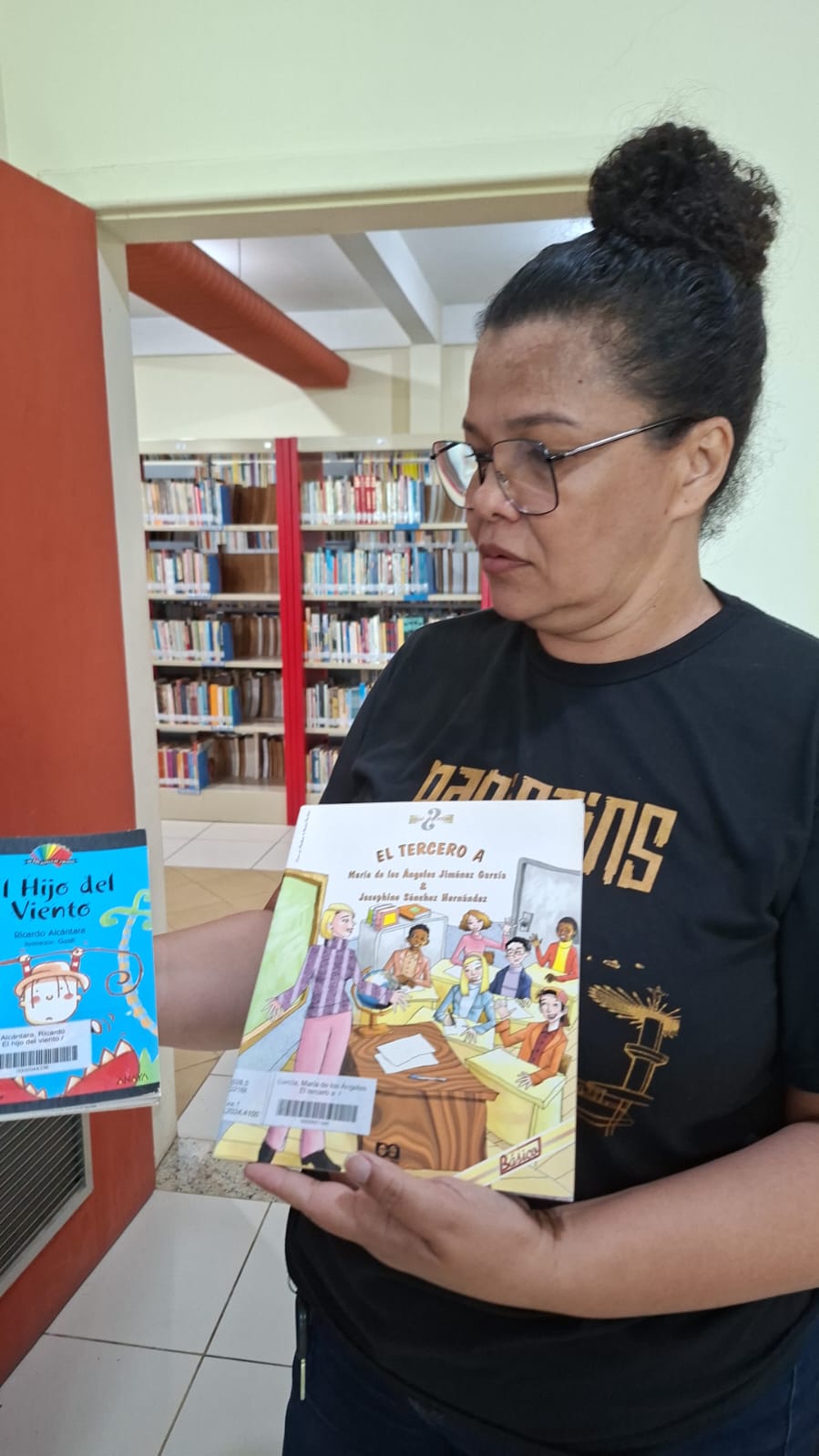

Se uma considerável parcela de visitantes é constituída por concurseiros, sempre há também os que procuram obras de autores regionais, cuja secção é supervisionada pela servidora Ana Pimentel.

A servidora Elderlândia Prado atribui aos leitores mais frequentes parte do êxito da biblioteca. “São os que classificamos de vip, que a cada livro lido ganham o direito de emprestar outros cinco para casa, mantendo assim uma relação de confiança conosco”, explica.

Ela conduz o repórter à Sala de Leitura Braille, apoiada diretamente pela Fundação Dorina Nowill, de São Paulo, que existe há 70 anos prestando serviços de habilitação e reabilitação, e promovendo iniciativas e projetos que contribuem com a maior acessibilidade, inclusão e autonomia de pessoas cegas e com baixa visão.

A Fundação totaliza mais de 6 mil títulos, imprimiu 2 milhões de volumes em Braille e mais de mil títulos nesse sistema. Também produziu mais de 2,7 mil obras em áudio e cerca de outros 900 títulos digitais acessíveis.

Bíblia Sagrada e livros em Braille atendem especialmente estudiosos do sistema que permite que as pessoas cegas leiam e escrevam de forma independente, sem depender de intermediários ou de tecnologias de áudio, o que facilita sobremaneira tarefas diárias, identificação de medicamentos, preços, e a vida social e profissional.

Na mesma visita, notamos que a organização e reorganização são tarefas sublimes durante todo o expediente. O zelo com livros antigos, a recuperação de capas e o ordenamento por títulos envolvem diariamente atendentes do balcão principal.

Na sala de crianças e jovens, um único livro – “Harry Potter e o Cálice de Fogo” – foi procurado todos os meses, e da mesma forma, os 15 volumes do “Enigma do Príncipe”. As estantes também possuem diversos livros didáticos de Ciências, Geografia e História.

“O pessoal do TRE veio estudar Braille com a professora Sebastiana Santana”, conta Elderlândia. A pedagoga é servidora municipal em Porto Velho e trabalha com alfabetização em Braille, sendo reconhecida como exemplo de superação após perder a visão. A professora Elane Lacerda também cuida desse espaço e dos usuais frequentadores.

A bibliotecária Rojeane Lima conduz o repórter ao Clube de Leitura, uma seção bem procurada até por crianças com dificuldade em leitura. Às 4as feiras alunos escolares visitam o Centro Histórico e a biblioteca está no roteiro.

O que se vê na biblioteca é o bonito esforço de cada servidor no espírito de “se dar as mãos”, a fim de viabilizar ideias e conviver com o mundo digital. Alunos têm à disposição um projeto no qual contam suas próprias histórias e as publicam ali mesmo, com apoio da equipe.

De 40 crianças, 17 escreveram histórias e finalizaram agenda. As bibliotecárias se lembram dos irmãos Maurício e Mariana Carvalho, que aos 12 anos deixaram suas histórias escritas nesse clube.

“Você diz que não sabe ler, sabe sim”, Rojeane estimula aqueles que não demonstram tanto interesse. Abre livros sem textos, contendo somente figuras, inicia uma frase e vê dezenas de outras pronunciadas. Ou seja, pelos desenhos as crianças criam histórias. “É uma realização para nós todas”, resume.

“A Rede Municipal avisa a Semed, organizam o transporte, nós ajudamos na aventura. Trata-se de uma visita guiada, na qual elas ficam um tempo e se descobrem com esse imenso mundo da leitura”, ela explica.

O despertar para a leitura deve ser buscado ininterruptamente, ela propõe. E manifesta a vontade de obter um aprendizado de resultados. Justifica: "Ler sem entender é igual comer sem digestão, eu aprendi com um professor da Uespi”, assinala Rojeane. Concluindo: “Despertar o gosto pela leitura, assim se tem um leitor para a vida toda.”

Graduada em espanhol e biblioteconomia, Rojeane veio para Porto Velho depois de um longo aprendizado na Universidade Estadual do Piauí (Uespi). “Me deu muita vontade de trabalhar aqui, eu continuo estudando muito a respeito da Capital e do Estado”, diz.

Porto Velho – a cidade erguida nos trilhos da esperança e Rondônia – O desbravador do Brasil, e o Boto da Amazônia são temas em destaque atualmente.

Crianças seguem altamente prestigiadas pela equipe da Francisco Meirelles, que angaria brinquedos e chocolates para a Festa da Páscoa e a celebração nacional de outubro. No Hospital Infantil Cosme e Damião a equipe leva máscara e malas com fantasias para divertir crianças pacientes. Atua também no Centro de Convivência do Idoso, na Avenida Amazonas, e na Casa do Ancião São Vicente de Paulo, com leitura de histórias.

No Instagram a Biblioteca promove a Gincana Literária, cujo projeto escolhe uma escola da cidade, tendo alcançado a zona rural. “Estivemos na Cachoeira do Teotônio, na Escola Barcelos, e na Linha Progresso, no final do bairro Ulysses”, conta Rojeane.

A Biblioteca Itinerante é outro programa que volta este ano, contemplando especialmente a periferia da Capital. Nesse aspecto, crianças e jovens veem uma exposição fotográfica e com vídeos a respeito da história porto-velhense.

Quando o projeto foi lançado, sua idealizadora e curadora, Sorhaya Chediak, explicou que ele facilita aos porto-velhenses/rondonienses o espaço de conexão com a nossa história

As crianças de divertiram muito em 2025 com o teatro “Banho da Emília”. “Eu fiz o papel de Tia Nastácia, e a Sorarhaya interpretou Emília”, conta aludindo-se a personagens de livros infanto-juvenis do escritor Monteiro Lobato.

“Teatro e cinema preenchem, são importantes”, comenta Rojeane.

E assim se sucedem o conto, o folclore e a revivência de lendas notáveis que se juntam às histórias das margens do Rio Madeira, das ilhas, dos antigos seringais e da floresta amazônica ocidental.

------------------

Nota de responsabilidade

As opiniões expressas neste texto são de inteira responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a posição editorial deste jornal.

Somos um jornal digital independente e colaborativo, comprometido em informar e conectar. Com o espírito pioneiro que nos define desde nossa fundação em 17 de junho de 2016, buscamos inovar e explorar novas formas de entregar conteúdo de qualidade.

Contamos com a interação de nossos leitores para aprimorar constantemente o que oferecemos, criando juntos um espaço de informação confiável e dinâmico.